뉘른베르크의 명가수

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《뉘른베르크의 명가수》는 리하르트 바그너가 16세기 뉘른베르크를 배경으로 한 유일한 작품으로, 마이스터징어 한스 작스를 중심으로 전개되는 오페라이다. 바그너는 역사적 인물과 사건을 바탕으로, 엄격한 형식과 규칙을 따르는 마이스터징어들의 노래 경연을 이상화된 유토피아로 묘사했다. 이 작품은 1868년 초연 이후 큰 성공을 거두었으며, 독일 민족주의의 상징으로 여겨지기도 했다. 그러나 베크메서 캐릭터에 대한 반유대주의적 해석과 작스의 마지막 연설에 대한 비판적 관점도 존재한다. 현대에는 다양한 해석과 연출 시도가 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 독일의 역사를 소재로 한 작품 - 줄무늬 파자마를 입은 소년

존 보인이 2006년에 발표한 소설 《줄무늬 파자마를 입은 소년》은 홀로코스트를 배경으로 아우슈비츠 강제 수용소 소장의 아들 브루노와 유대인 소년 슈무엘의 우정을 그린 작품으로, 어린이 시각으로 홀로코스트를 다루어 도덕적 메시지에 집중한 우화로 평가받지만 역사적 부정확성과 교육적 활용에 대한 논쟁이 있으며, 영화, 발레, 오페라 등으로 각색되었고 속편도 출판되었다. - 독일의 역사를 소재로 한 작품 - 굿바이 레닌

《굿바이 레닌!》은 동독 붕괴 후 사회주의 신념을 가진 어머니를 위해 아들이 가짜 동독을 만들어가는 과정을 그린 영화이다. - 희극 오페라 - 장미의 기사

《장미의 기사》는 리하르트 슈트라우스가 작곡하고 후고 폰 호프만슈탈과 협력하여 18세기 빈 귀족 사회를 배경으로 몰락과 새로운 시대의 도래를 그린 오페라이다. - 희극 오페라 - 세비야의 이발사

조아키노 로시니가 작곡하고 피에르 보마르셰의 희곡을 바탕으로 한 《세비야의 이발사》는 재치 있는 이발사 피가로를 중심으로 전개되는 2막의 희극 오페라로, 초연 당시에는 실패했으나 현재는 오페라 레퍼토리에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

| 뉘른베르크의 명가수 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 원제 | Die Meistersinger von Nürnberg |

| 한국어 제목 | 뉘른베르크의 명가수 |

| 장르 | 악극 |

| 언어 | 독일어 |

| 제작 정보 | |

| 작곡가 | 리하르트 바그너 |

| 대본가 | 리하르트 바그너 |

| 초연일 | 1868년 6월 21일 |

| 초연 장소 | 뮌헨 국립극장 |

2. 작품의 배경

16세기 중반의 뉘른베르크를 배경으로, 전 3막 15장으로 구성되어 있으며, 상연 시간은 약 4시간 20분이다.[26] 초기 오페라 《사랑의 금지》(1836년 완성)를 제외하면, 바그너의 작품 중 유일한 희극이다.[27]

《뉘른베르크의 명가수》는 바그너 작품 중에서 유일하게 신화나 전설이 아닌 역사에 소재를 둔 드라마이다. 바그너는 요한 크리스토프 바겐자일의 《뉘른베르크 연대기》를 비롯한 수많은 문헌을 읽으면서, 독자적인 드라마 설정을 만들어냈다.

이야기의 중심은 16세기 뉘른베르크에서 구두 수선공 장인이자 마이스터징어로 활약한 한스 작스(1494년 - 1576년)이다. 작스는 당시 종교 개혁의 주도자 마르틴 루터의 사상에 공감하여, 1523년에 《비텐베르크의 꾀꼬리(Die Wittenbergisch Nachtigall)》라는 시를 발표하여 독일 전역에 이름을 알렸다. 오페라 제3막 제5장에서 뉘른베르크의 민중들이 부르는 코랄 "깨어나라, 아침이 다가왔네"의 가사는, 작스의 《비텐베르크의 꾀꼬리》 첫 구절을 바탕으로 하고 있다. 실제 역사에서 작스는 재혼했다.

작스 등 마이스터징어들의 활동은 17세기 이후 쇠퇴하여 잊혀졌지만, 작스 사후 200년인 1776년, 괴테가 시 《한스 작스의 시적 생명》을 발표한 것이 작스 복권의 시작이 되었다. 18세기 독일에서의 낭만주의와 민족주의의 고양에 따라, 뉘른베르크는 독일의 민족 정신 요람으로 다시 주목을 받게 되었고, 문예 작품에서 작스를 비롯한 마이스터징어들이 다루어지게 되었다.

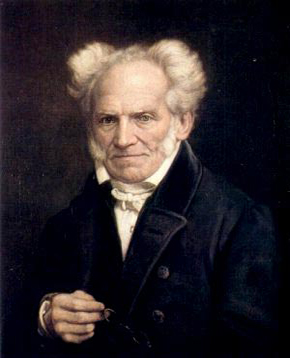

1854년, 바그너는 쇼펜하우어를 읽고 그의 미학 이론에 깊은 감명을 받았다.[4] 이 철학에서 예술은 세상의 고통에서 벗어나는 수단이며, 음악은 세상을 표현하는 데 관여하지 않는 유일한 예술이기 때문에 가장 높은 예술이며 말 없이도 감정을 전달할 수 있다. 그의 초기 에세이 ''오페라와 드라마''(1850–1)에서 바그너는 오페라 구성의 주된 요소인 아리아, 합창 등을 비난했었다.[5] 쇼펜하우어의 음악 역할에 대한 아이디어를 읽은 결과, 바그너는 오페라에 대한 자신의 처방을 재평가하고 Die Meistersingerde에 이러한 요소들을 포함시켰다.

Die Meistersingerde는 희극이지만, 사회에서 음악의 위치, ''의지'' (Will)의 포기, 그리고 Wahnde(망상, 어리석음, 자기 기만)으로 가득 찬 세상에서 음악이 가져다줄 수 있는 위안에 대한 바그너의 생각을 명확히 보여준다. 2막의 소동을 일으키는 것은 Wahnde인데, 이는 오해에서 비롯된 일련의 사건들로 자기 기만의 한 형태로 볼 수 있다.

wenn er sich wühlt ins eig'ne Fleisch, wähnt Lust sich zu erzeigen!

자신의 살을 찢을 때, 그는 자신에게 즐거움을 주고 있다고 상상한다!

''트리스탄과 이졸데''를 완성한 후, 바그너는 1861년에 Die Meistersingerde 작업을 재개했는데, 한스 작스라는 인물은 바그너의 창작물 중 가장 쇼펜하우어적인 인물 중 하나가 되었다. 작스가 에바의 사랑을 얻으려는 기회를 차분하게 포기하는 모습 역시 쇼펜하우어적이다. 작스는 여기서 가장 강렬한 형태로 여겨지는 Will, 즉 성적 사랑을 부정한다. 바그너는 이 순간을 ''트리스탄과 이졸데''에 대한 직접적인 음악적, 텍스트적 언급으로 표시한다. Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn' ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes Glück.de ("내 아이야, 나는 트리스탄과 이졸데의 슬픈 이야기를 알고 있다. 한스 작스는 영리했고 마르케 왕의 운명에 아무것도 원하지 않았다.")

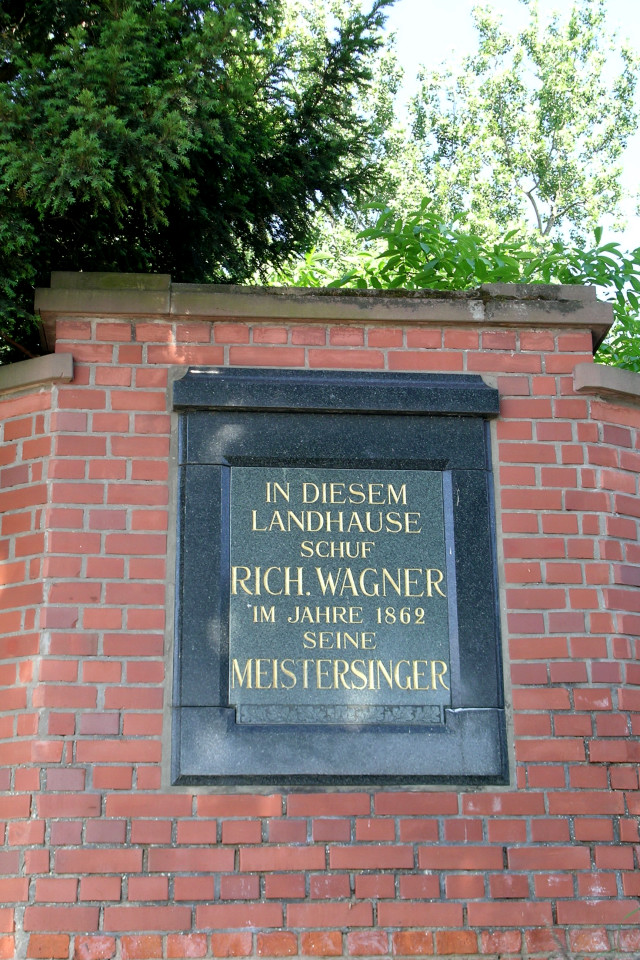

바그너는 드레스덴 시대인 1845년에 완성되어 초연된 오페라 《탄호이저》와 대를 이루는 희극 작품으로 구상하여 초고를 썼지만, 본격적인 대본 집필은 빈에 거주하던 1861년이었으며, 이듬해인 1862년부터 작곡, 1867년 완성까지 20여 년을 요했다.

이야기는 인간과 예술의 가치를 긍정적으로 찬양함과 동시에, 천재가 얻은 영감을 형식의 틀 안에서 갈고 닦을 필요성을 설파하는 우화이기도 하다. 그 풍부하고 날카로운 통찰력과 따뜻한 인간성을 통해, 본 작품은 폭넓은 인기를 유지하는 한편, 당시 바그너의 사상인 "독일 정신"의 부흥과 함께 반유대주의가 섞여 있어, 그 속에 잠재된 어두운 부분으로서 의문이 제기되기도 한다.[30]

2. 1. 자유 도시 뉘른베르크

본 작품에서 묘사된 뉘른베르크는 현실과는 거리가 멀다. 역사적으로 당시 자유 도시에서 실권을 쥐고 있던 참사회(參事會)의 힘은 매우 컸으며, 노래 축제에 시장이나 참사회 구성원이 등장하지 않는다는 것은 상상할 수 없다. 실제 뉘른베르크에서는 대다수의 수공업자들이 참사회에 대표를 보낼 수 없었고, 1348/49년에 반란을 일으켰다가 진압되었다. 이 이후, 동업 조합 결성은 금지되었고, 마이스터징어 조합은 참사회의 감시를 받았다[83]。또한 뉘른베르크 시에서는 야간 작업(夜間作業)이 엄격히 금지되었으며[84], 제2막에서 작스(Sachs)의 밤샘 작업이나 그 후의 싸움 소동 등도 있을 수 없다. 한스 작스 자신도 시 참사회와 충돌하여 집필 활동을 금지당한 적이 있었다[85]。

바그너(Wagner)는 등장하는 마이스터들의 이름을 바겐자일(Wagensiel)에서 따왔지만(위 절 #마이스터들의 이름 참조), 마이스터징어 제도나 구조에 대해서도 드라마에 도입하면서 실제 역사에 대담한 변경을 가했다. 예를 들어, 뉘른베르크의 마이스터징어 조합은 일 년에 한 번 교외로 나가서 "노래 모임"을 열었지만, 그것은 요한 축일이 아니었고, 시 전체가 참여하는 행사도 아니었다[86]。

이러한 변경은 극의 진행을 깔끔하게 하기 위한 작극법(作劇法)상의 요청에 의한 것이 크지만, 가장 큰 허구는 마이스터징어들의 세계가 마치 뉘른베르크 그 자체인 것처럼 묘사한 것이다[87]。그 결과, 악극 중의 뉘른베르크는 정치 대신 예술이 지배하는 유토피아로 이상화되었다[88]。

2. 2. 마이스터징어

Meistersingerde는 장인(Meisterde)이 음악, 작사, 작곡, 가창을 겸하는 것으로, 한국어로는 "장인 가수" 또는 "직공 가수"로 번역되며, "명가수"는 오역이다.[31] 16세기에는 수공업이 주된 산업이었고, 수공업자 조합인 길드(독일에서는 쭌프트(Zunft))를 통해 교류가 이루어졌다. 마이스터징어는 이들을 바탕으로 수공업에 종사하면서도 노래와 음악을 부흥시켰다. 이들은 주로 교회에서 음악 학교를 열어 음악을 가르치고 자신들의 형식에 맞는 노래를 만들었다. 선대로부터 내려오는 엄격한 형식을 통해 노래를 만들었으며, 정해진 주제에는 정해진 가락을 쓰고 운율과 특별한 법칙에 맞는 노래를 불러야 했다. 그렇지 않으면 "틀린" 노래로 간주되었다.바그너의 작품에 등장하는 뉘른베르크의 마이스터는 한스 작스를 포함하여 13명이다. 작스를 제외한 12명에 대해 바그너의 설정, 바겐자일의 『뉘른베르크 연대기』, 뉘른베르크 시 거주 기록을 비교하면 다음과 같다.[76]

| 바그너 | 바겐자일 | 뉘른베르크 시 거주 기록 |

|---|---|---|

| 파이트 포그너(금세공인) | 파이트 포그너 | 한스 보그너, 1441년 시민권 취득 - 1484/85년. 직업 불명. |

| 쿤츠 포겔게장(모피상) | 쿤츠 포겔장 | 쿤츠 포겔장, 1436년 - 1484/85년. 판금공 장인. |

| 콘라트 나흐티갈(판금공) | 콘라트 나흐티갈 | 콘라트 나흐티갈, 1440/15년 - 1484/85년. 빵집 주인. |

| 직스투스 베크메서(시 서기) | 직스투스 베크메서 | 기록 없음. 적어도 서기는 아님. |

| 프리츠 코트너(빵집 주인) | 프리츠 코트너 | 프리츠 케트너, 1392년 - 1430년 거주. 직업 불명. |

| 발타자르 초른(주석 세공인) | 프리츠 초른 | 프리츠 초른, 1442년, 못 제조공 장인. |

| 울리히 아이슬링거(향료상) | 울리히 아이슬링거 | 울리히 아이슬링거, 1469년 - 1501년 거주. 이발사・외과의. |

| 아우구스틴 모저(재단사) | 아우구스틴 모저 | 아우구스틴 모저, 1486년 시민권 취득. |

| 헤르만 오르텔(비누 상인) | 헤르만 오르텔 | 헤르만 외르텔, 1459년 버클 제작 장인 - 1484/85년. |

| 한스 슈바르츠(양말 상인) | 한스 슈바르츠 | 기록 없음. |

| 한스 폴츠(구리 세공인) | 한스 폴츠 | 한스 폴츠, 1459년 거주 - 1512년. 이발사, 외과의, 인쇄업자. |

| 니클라우스 포겔(제1막에서 결석이 전해짐) | 니클라우스 포겔 | 기록 없음. |

바그너는 자서전 나의 생애de에서 뉘른베르크의 명가수de의 기원을 설명한다. 1845년 마리엔바트에서 요양하며 게오르크 고트프리트 게르비누스의 ''독일 문학사''를 읽었는데, 이 책에는 명가와 한스 작스에 관한 내용이 있었다.[1] 바그너는 마커(Marker) 제도와 명가 평가 역할에 흥미를 느껴, 구두골을 두드려 마커에게 노래 경연의 잘못에 대한 대가를 치르게 하는 희극적인 장면을 구상했다.[1]

극 중에서 발터가 스승으로 언급하는 발터 폰 데어 포겔바이데는, 마이스터징어들이 시조로 숭배한 "12명의 옛 마이스터" 중 한 명[77]이며, 바그너가 본 작품과 대를 이루는 작품으로 생각했던 『탄호이저』의 등장인물이기도 하다.[78]

바그너는 등장인물들의 이름을 바겐자일에게서 차용했지만,[76] 마이스터징어의 제도나 구조에 대해서도 드라마에 도입하면서 역사적 사실을 크게 바꾸었다. 예를 들어, 뉘른베르크의 마이스터징어 조합은 일 년에 한 번 교외로 나가 "노래 모임"을 열었지만, 요한 축일이 아니었고, 도시 전체가 참여하는 행사도 아니었다.[86]

3. 작곡의 경위

게르비누스의 책에는 마르틴 루터를 주제로 한 한스 작스의 시 "Die Wittenbergisch Nachtigall"(비텐베르크 나이팅게일)도 언급되었는데, 시의 시작 부분은 훗날 바그너가 3막 5장에서 군중이 작스를 칭찬할 때 사용했다.[2]

바그너는 자신의 삶에서 비롯된, 신원 오인으로 인한 폭동 사건을 2막 결말의 기초로 추가했다.[1]

이 이야기의 첫 초안은 "1845년 7월 16일 마리엔바트"로 기록되었다. 바그너는 ''나의 친구들에게 보내는 소식''(1851)에서[3] 명가수de가 ''탄호이저''에 이어지는 희극 오페라가 될 것이라 했다. 아테네인들이 비극 다음 사티로스극을 따랐던 것처럼, 바그너는 탄호이저de 후 명가수de를 따르려 했는데, 두 오페라 모두 노래 경연을 포함한다는 점이 연관되었다.

하지만 이 계획은 1845년 여름 착상한 가극 『로엔그린』(1848년 완성)에 매달리며 무산되었다. 드레스덴 혁명에 연루되어 국외로 망명하면서 희극 구상 자체에서도 멀어졌다. 이후 1861년 바그너가 『뉘른베르크의 마이스터징어』에 다시 착수하기까지 십여 년이 걸렸다.

1861년 말 바그너는 파리의 오텔 볼테르에 머물며 1862년 1월 25일 운문 초고(D)를 완성했다. 1월 31일 운문 초고를 마틸데에게 보낸 바그너는 다음 날 파리를 떠났다.

뉘른베르크의 명가수de 작곡은 1863년 가을부터 1866년 1월까지 중단되었다. 이 기간 동안 바그너는 1864년 5월 바이에른 왕 루트비히 2세와 만나 파산 직전에서 구제받았다. 이후 왕의 요청에 따라 니벨룽의 반지, 파르지팔 창작, 트리스탄과 이졸데 초연 등에 집중했다.

프란츠 리스트의 딸이자 지휘자 한스 폰 뷜로의 아내였던 코지마와 바그너의 불륜 관계가 깊어지면서, 1865년 루트비히 2세로부터 뮌헨 퇴거 명령을 받았다. 그 결과, 루체른 근교 트립셴으로 이주하여 코지마와 동거하며 다시 뉘른베르크의 명가수de에 착수할 환경이 마련되었다.

3. 1. 뉘른베르크에서의 경험

바그너는 자신의 자서전 나의 생애de에서 뉘른베르크의 명가수de의 기원을 설명한다. 1845년 마리엔바트에서 요양하며 게오르크 고트프리트 게르비누스의 ''독일 문학사''를 읽었는데, 이 책에는 명가와 한스 작스에 관한 내용이 있었다. 바그너는 특히 마커(Marker) 제도와 그가 명가를 평가하는 역할에 흥미를 느꼈다.[1]

게르비누스의 책에는 개신교 개혁가 마르틴 루터를 주제로 한 한스 작스의 시 "Die Wittenbergisch Nachtigall"(비텐베르크 나이팅게일)도 언급되어 있었다. 이 시의 시작 부분은 훗날 바그너가 3막 5장에서 군중이 작스를 칭찬할 때 사용되었다.[2]

바그너는 자신의 삶에서 비롯된 장면도 추가했는데, 신원 오인으로 인해 폭동이 일어날 뻔한 사건이 2막 결말의 기초가 되었다.[1]

1835년 7월, 바그너는 마그데부르크 극장 계약으로 가수 모집을 위해 뉘른베르크를 방문했다. 이때 술집에서 노래 자랑을 하던 가구 장인이 웃음거리가 되는 장면과, 소동이 폭동으로 번질 뻔했지만 주먹 한 방으로 조용해지는 모습을 목격했다. 이러한 경험은 작품에서 베크메서가 노래를 망쳐 창피를 당하는 장면(제3막 제5장) 및 군중들의 "싸움 장면"(제2막 제7장)에 투영되었다.[32]

3. 2. 제1산문고

1845년 4월, 가극 『탄호이저』를 완성한 바그너는 여름 휴양을 위해 마리엔바트(현 체코 영토 마리안스케 라즈네)에 머물렀다. 게오르크 고트프리트 게르비누스의 『독일 국민 문학사』(1835년-1842년)를 읽으며 한스 작스를 포함한 뉘른베르크의 마이스터징어들에 대한 구상을 떠올렸다.[34]

야코프 그림의 『오래된 독일 마이스터 가극에 대하여』(1811년)에도 흥미를 느낀 바그너는 7월 16일, "3막의 희가극"으로 제1 산문고(A)를 작성하였다.[34] 이 시점에서 "가벼운 희극"이었으며,[35][36] 바그너의 『친구들에게 보내는 전언』(1851년)에 따르면, 고대 아테네에서 비극 후에 유쾌한 사티로스극이 상연되었듯이, 『바르트부르크의 노래 시합』(『탄호이저』를 지칭)에 이어질 수 있는 희극이었다.

바그너의 자서전 나의 생애de에 따르면 마리엔바트에서 게오르크 고트프리트 게르비누스의 ''독일 문학사''(Geschichte der deutschen Dichtung)를 읽기 시작했다. 이 작품에는 명가와 한스 작스에 관한 내용이 있었다. 또한, 게르비누스의 책에는 개신교 개혁가 마르틴 루터를 주제로 한 실제 한스 작스의 시, "Die Wittenbergisch Nachtigall"(비텐베르크 나이팅게일)이 언급되어 있는데, 이는 3막 5장에서 군중이 작스를 칭찬할 때 사용되었다: "Wacht auf, es nahet gen den Tag; ich hör' singen im grünen Hag ein wonnigliche Nachtigall.|italic=node" (깨어나라, 새벽이 다가온다; 나는 푸른 숲에서 행복한 나이팅게일을 노래하는 소리를 듣는다)[2]

바그너는 자신의 삶에서 비롯된, 신원 오인으로 인해 폭동이 일어날 뻔한 사건을 2막 결말의 기초로 추가했다.[1]

그러나 이 계획은 1845년 여름에 착상한 가극 『로엔그린』(1848년 완성)에 매달리게 되면서 무산되었다. 드레스덴 혁명에 연루되어 국외로 망명하면서 희극 구상 자체에서도 멀어졌다. 이후 바그너가 1861년에 『뉘른베르크의 마이스터징어』에 다시 착수하기까지 십여 년의 세월이 걸렸다.[37]

제1 산문고(A)에서 등장인물은 작스, 다비트, 마크달레네를 제외하고는 고유 명칭이 없으며, 발터는 "젊은이", 베크메서는 "기록원" 등으로 불렸다. 작스의 "딱총나무 독백"(제2막 제3장)과 "미망의 독백"(제3막 제1장)은 아직 없으며, 제3막에서 젊은이(발터)의 "위대한 황제들을 찬양하는 노래"를 읽은 작스는 "아름다운 시 예술이 종말을 고한다"고 하며 자신이 "마지막 시인"이 될 운명을 한탄하며, 작스의 진가를 다시 인정받을 날을 기약하며 "성으로 들어가 울리히 폰 후텐과 마르틴 루터의 저서를 연구할 것"을 젊은이에게 권하는 내용으로 되어 있다.[38]

기록원(베크메서)이 작스의 시를 훔치는 장면에 대해서는 다음 두 가지 안이 병기되어 있었다.

『친구들에게 보내는 전언』에서는 작스가 "젊은 기사가 쓴 시를 - 출처 불명으로 속여서" 기록원에게 넘겨주는 설정으로 음모성이 드러난다. 제2 초고 이후에는 현 악보와 같은 줄거리가 되지만, 작스가 "구혼 경주"에 입후보할 의지를 가지고 있다는 "증거"로서 베크메서가 메모를 들이미는 전개는 운문 대본에서 비롯된다.

마지막 페이지에 남겨진 "신성 로마 제국이 연기처럼 사라지더라도/독일의 신성한 예술은 남을 것이다"라는 작스의 최종 연설 부분은, 연필로 덧쓰여져 있으며 독일 서체로 쓰여진 것으로 보아, 제1 산문고를 완성한 후 바그너가 라틴 서체로 바꾼 1848년 12월 이전에 기입된 것으로 추정된다(#작스의 최종 연설에 관하여 참조).[40]

3. 3. 베네치아 여행

바그너는 자신의 저서 『나의 생애』에서 취리히 시대(1849년 - 1858년)의 후원자였던 오토 베젠동크, 마틸데 베젠동크 부부의 초대로 1861년 11월 7일부터 11일까지 베네치아를 여행했다고 밝혔다. 그는 아카데미아 미술관에서 티치아노의 그림 「성모 승천」(Assumpta)을 보고 "예전의 기력이 다시 몸 안에서 불타오르는 것을 느끼며 - '뉘른베르크의 명가수'를 완성하기로 마음먹었다"고 한다.

하지만 바그너는 「라 스페치아의 환영」(『라인의 황금』 서주)이나 「성 금요일의 기적」(『파르지팔』) 등 자신의 작품이 시작된 계기를 창작 신화처럼 이야기하는 경향이 있었다. 따라서 이 회상 역시 실제와 다를 가능성이 있다. 실제로 바그너는 베네치아 여행 전인 1861년 8월 9일-10일에 뉘른베르크를 방문하여 하룻밤을 묵었고, 같은 해 10월 30일자 음악 출판사 사장 프란츠 쇼트에게 보낸 편지에서 "가능한 한 빨리 각 극장에서 공연할 수 있는 - 대희가극"을 1년 안에 완성하겠다고 제안했었다. 이는 티치아노의 그림을 보기 전에 이미 마음의 준비가 되어 있었음을 보여준다.

그럼에도 베네치아 여행은 또 다른 의미를 지니고 있었다. 바그너는 취리히 시대에 마틸데 베젠동크와 연애 관계에 있었고(『트리스탄과 이졸데』 참조), 한때 거절당했던 상대와의 재회는 다시 한번 관계를 회복하려는 희미한 기대를 품게 했다. 그러나 도착하자마자 베젠동크 부부의 다정한 모습을 본 바그너는 이루어질 수 없는 사랑을 끝낼 결심을 한다. 바그너는 마틸데와의 밀월 시대에 그녀에게 보냈던 제1 산문고(A)의 반환을 요구했고, 마틸데는 1861년 12월 25일에 파리에 체류 중인 바그너에게 초고를 돌려보냈다.

티치아노의 성모상은 바그너에게 지상에서의 사랑 실현을 단념하고, 예술에 의한 에로스의 승화를 목표로 하는 전환점이 되었다고 할 수 있다[41].

3. 4. 제2산문고 - 제3산문고

바그너의 자서전 Mein Leben|나의 생애de는 뉘른베르크의 명가수de의 기원을 설명한다.[1] 1845년 마리엔바트에서 요양하며 게오르크 고트프리트 게르비누스의 ''독일 문학사''를 읽었는데, 이 책에는 명가와 한스 작스에 관한 내용이 있었다. 바그너는 마커(Marker) 제도와 명가(master-song) 평가 역할에 흥미를 느껴, 구두골을 두드려 마커에게 노래 경연의 잘못에 대한 대가를 치르게 하는 희극적인 장면을 구상했다.[1] 게르비누스의 책에는 마르틴 루터를 주제로 한 한스 작스의 시 "Die Wittenbergisch Nachtigall"(비텐베르크 나이팅게일)도 언급되었는데, 이 시의 시작 부분은 3막 5장에서 군중이 작스를 칭찬할 때 사용되었다.[2]

바그너는 신원 오인으로 인한 폭동 사건을 2막 결말의 기초로 추가했다.[1] 이 이야기의 첫 번째 초안은 "1845년 7월 16일 마리엔바트"로 기록되었다. 바그너는 ''나의 친구들에게 보내는 소식''(Eine Mitteilung an meine Freunde)(1851)에서[3] 명가수de가 ''탄호이저'' 다음에 이어지는 희극 오페라가 될 것이라고 밝혔다. 아테네인들이 비극 다음 사티로스극을 따랐던 것처럼, 바그너는 탄호이저de 다음에 명가수de를 따르려 했는데, 두 오페라 모두 노래 경연을 포함한다는 점이 연관되었다.

베네치아에서 빈으로 돌아온 바그너는 1861년 11월 14일-18일에 제2 산문고(B)를 완성했다. 이때 페터 코르넬리우스의 도움을 받아 오스트리아 제국 도서관에서 요한 크리스토프 바겐자일(:de:Johann Christoph Wagenseil)의 『뉘른베르크 연대기』(1697년)에서 "옛 12명의 마이스터들", "타불라투어", "잘못과 벌칙", "가창석", "마이스터의 조율 목록"에 대한 발췌문을 제2 산문고(B)에 수록했다.[42] E.T.A. 호프만의 『통의 장인 마르틴과 제자들』 등 16세기 뉘른베르크를 소재로 한 소설과 극작도 참고했다.[43]

제3 산문고(C)는 제2 산문고(B)를 정서한 것으로, 11월 19일에 쇼트사에 보내졌다. 12월 3일 마인츠의 쇼트사에서 낭독회를 열고 초고를 선보인 바그너는 파리로 향했다.

제2 산문고(B)에서는 자크스를 둘러싼 등장인물 이름이 거의 현재 판과 다르며, 마이스터들의 고유 명칭은 아직 붙여지지 않았다. 제3 산문고(C)에서는 딸 에바, 유모 막달레네의 이름은 현재 판과 같지만, 젊은 기사는 콘라트, 시 서기는 파이트 한슬리히, 금세공인은 토마스 보클러로 되어 있다.

제2 산문고(B)와 제3 산문고(C)는 전체적인 내용은 같지만, 제3 산문고(C)에는 제1막의 보클러(후의 포크너)의 연설과 자크스의 두 개의 독백이 추가되었고, 자크스가 서기 한슬리히(베크메서)의 세레나데에 망치를 두드려 기록계의 기술을 배운다는 이유가 더해지는 등 현재 판에 가까워졌다. 다만, 제3막의 콘라트(발터)는 꿈에서 본 내용을 노래하는 현재 판과 달리, 잠 못 이루는 밤에 마음을 진정시키기 위해 작곡한 것으로 되어 있다.[44]

3. 5. 대본의 완성

바그너는 자서전 《나의 생애》(''Mein Leben'')에서 뉘른베르크의 명가수|뉘른베르크의 마이스터징거de의 기원을 설명한다. 1845년 마리엔바트에서 요양하며 게오르크 고트프리트 게르비누스의 ''독일 문학사''(Geschichte der deutschen Dichtung)를 읽었는데, 이 책에는 명가와 한스 작스에 관한 내용이 있었다.[1] 바그너는 특히 마커(Marker) 제도와 명가(master-song) 평가 역할에 흥미를 느꼈고, 구두골을 두드려 마커에게 대가를 치르게 하는 희극적 장면을 구상했다.[1]

게르비누스의 책에는 마르틴 루터를 주제로 한 한스 작스의 시 "Die Wittenbergisch Nachtigall"(비텐베르크 나이팅게일)도 언급되어 있었다. 이 시의 시작 부분은 종교 개혁에 대한 것으로, 바그너는 3막 5장에서 군중이 작스를 칭찬할 때 사용했다. "Wacht auf, es nahet gen den Tag; ich hör' singen im grünen Hag ein wonnigliche Nachtigall.|italic=node" (깨어나라, 새벽이 다가온다; 나는 푸른 숲에서 행복한 나이팅게일을 노래하는 소리를 듣는다)[2]

바그너는 자신의 삶에서 비롯된, 신원 오인으로 인한 폭동이 일어날 뻔한 사건도 추가했는데, 이것이 2막 결말의 기초가 되었다.[1]

이 이야기의 첫 번째 초안은 "1845년 7월 16일 마리엔바트"로 기록되었다. 바그너는 ''나의 친구들에게 보내는 소식''(Eine Mitteilung an meine Freunde)(1851)에서[3] 명가수|뉘른베르크의 명가수de가 탄호이저에 이어지는 희극 오페라가 될 것이라고 했다. 아테네인들이 비극 다음 사티로스극을 따랐던 것처럼, 바그너는 탄호이저|탄호이저de 다음에 명가수|뉘른베르크의 명가수de를 따르려 했는데, 두 오페라 모두 노래 경연을 포함한다는 연관성이 있었다.

1861년 말부터 바그너는 파리의 오텔 볼테르에 머물며, 1862년 1월 25일에 운문 초고(D)를 완성했다.[45] 1월 31일에 운문 초고를 마틸데 앞으로 보낸 바그너는 다음 날 파리를 떠났다.

운문 초고(D)를 바탕으로 완성된 것이 운문 정서고(E)이며, 1862년 9월 29일에 쇼트사에 보내졌다. 운문 정서고(E)를 완성했을 시점에는 제1막 첫머리의 코랄이 없었으며, 발송되기 전에 추가된 것으로 보인다. 1863년 봄까지 쇼트사에서 인쇄본 초판(F)이 출판되었다.[46]

바그너는 1863년까지 마틸데에게 작곡의 진척 상황을 보고했다. 두 사람은 편지에서 서로를 "나의 마이스터(mein Meister)", "나의 아이야(mein Kind)"라고 부르며, 바그너는 자신과 마틸데를 극중 등장인물인 작스와 에파에 겹쳐 생각했다.

그러나 1862년 7월 26일의 편지에서는 마틸데의 남편 오토가 극중 발터를 지원하는 포크너의 모델임을 암시하는 등, 점차 재정 지원을 바라는 마음으로 기울어갔다.[47][48]

1862년에 성립된 운문 정서고(E)에서는, 작스가 에파에 대한 연정을 끊고 체념의 경지에 이른다는 줄거리가 추가되었으며, 여기에는 마틸데와의 연애 경험을 거친 바그너 자신의 심경이 반영되어 있다고 보인다.[49]

3. 6. 자기 이론으로부터의 일탈

1854년, 바그너는 쇼펜하우어의 미학 이론에 깊은 감명을 받았다. 쇼펜하우어 철학에서 음악은 세상을 표현하는 데 관여하지 않는 유일한 예술이기 때문에 가장 높은 예술이며, 말 없이도 감정을 전달할 수 있다. 바그너는 초기 에세이 ''오페라와 드라마''(1850–1)에서 오페라 구성의 주된 요소인 아리아, 합창 등을 비난했었다.[5] 쇼펜하우어의 영향을 받은 바그너는 오페라에 대한 자신의 처방을 재평가하고 이러한 요소들 중 많은 부분을 Die Meistersinger|뉘른베르크의 명가수de에 포함시켰다.

Die Meistersinger|뉘른베르크의 명가수de는 희극이지만, 사회에서 음악의 위치, ''의지''(Will)의 포기, 그리고 Wahn|망상, 어리석음, 자기 기만de으로 가득 찬 세상에서 음악이 가져다줄 수 있는 위안에 대한 바그너의 생각을 명확히 보여준다.

''트리스탄과 이졸데''를 완성한 후, 바그너는 1861년에 Die Meistersinger|뉘른베르크의 명가수de 작업을 재개했는데, 첫 번째 초고를 작성했을 때와는 상당히 다른 철학적 관점을 가지고 있었다. 한스 작스라는 인물은 바그너의 창작물 중 가장 쇼펜하우어적인 인물 중 하나가 되었다. 작스가 에바의 사랑을 얻으려는 기회를 차분하게 포기하는 모습 역시 쇼펜하우어적이다.[53]

바그너의 자서전 『나의 생애』에 따르면, 1861년 베네치아에서 빈으로 돌아오는 길에, "다장조 전주곡의 주요 부분이 매우 선명하게 뇌리에 떠올랐다"고 한다. 그러나 전주곡 중의 "다비드 왕의 동기"는 마이스터 선율 "하인리히 뮉크링의 긴 가락"에서 따온 것으로, 이 소재는 빈 귀환 후의 바겐자일 연구까지 기다려야 한다. 따라서 이 바그너의 회상은 자기 신화화의 일환일 가능성이 있다.[50]

이 무렵, 바그너는 『탄호이저』의 파리 상연 실패, 『트리스탄과 이졸데』 초연의 거듭된 연기 등으로 인해 경제적으로도 궁지에 몰려 있었다.[51] 따라서 바그너가 파리에서 드레스덴의 아내 미나에게 보낸 편지에 "우선 작곡이 아니라, 운문 대본을 작성하기 위해, 피아노 없는 조용한 작은 방으로 충분했습니다."라고 써 보낸 것이 진실에 가깝고, 직면한 경제적 어려움을 극복하기 위해 대본의 완성을 서둘렀다고 보인다.[52]

바그너는 자서전 『오페라와 드라마』 (1851년)에서 기존의 오페라를 비판하고, "악극"에서는 순환적 생성 프로세스를 주장했다. 그러나 『뉘른베르크의 명가수』의 제작 과정은 바그너 자신의 이론에서 벗어났던 것이다.[53]

3. 7. 작곡과 대본의 개편

바그너의 자서전 『나의 생애』에 따르면, 1861년 11월 11일부터 13일까지 베네치아에서 빈으로 돌아오는 길에, "아직 대본의 구상이 머리에 떠오를까 말까 하는 시점에서 곧바로 다장조 전주곡의 주요 부분이 매우 선명하게 뇌리에 떠올랐다"고 한다.

하지만 전주곡 중의 "다비드 왕의 동기"("조합의 동기"라고도 함)는 마이스터 선율 "하인리히 뮉크링의 긴 가락"에서 따온 것으로, 빈 귀환 후 바겐자일 연구까지 기다려야 했다. 따라서 바그너의 회상은 자기 신화화의 일환이거나 "음악의 정신으로부터의 희극의 탄생"을 강조하기 위한 연출일 가능성이 있다.[50]

당시 바그너는 『탄호이저』의 파리 상연 실패, 『트리스탄과 이졸데』 초연의 연기 등으로 인해 경제적으로 어려움을 겪고 있었다.[51] 1861년 12월 8일자 파리에서 드레스덴의 아내 미나에게 보낸 편지에서 "우선 작곡이 아니라, 운문 대본을 작성하기 위해, 피아노 없는 조용한 작은 방으로 충분했습니다."라고 쓴 것을 보면, 경제적 어려움을 극복하기 위해 대본 완성을 서둘렀다는 것을 알 수 있다.[52]

바그너는 『오페라와 드라마』(1851년)에서 기존 오페라를 비판하고, "악극"에서는 시인의 "말"이 작곡가의 "음"에 수정됨으로써 선율이 생겨난다고 주장했다. 그러나 『뉘른베르크의 명가수』의 제작 과정은 이러한 바그너 자신의 이론에서 벗어난 것이었다.[53]

『뉘른베르크의 명가수』의 음악으로 확인할 수 있는 가장 이른 시기는 제3막 "깨어나라!"의 코랄 선율 메모이며, 파리 체류 중(1861년 12월~1862년 1월 말)에 작성된 것으로 추정된다.[54][55]

바그너는 1862년 2월 라인강변의 비스바덴-비브리히를 작업실로 삼고 3월 말부터 본격적으로 작곡에 착수했다.[56] 같은 해 5월에는 제3막 전주곡의 스케치가 작성되었지만, 제1막 제2장의 스케치는 끝나지 않았고, 드라마의 흐름에 따라 작곡하는 스타일은 채택되지 않았다. 게다가 작곡 과정에서 대본 텍스트는 철저하게 개정되었다.

바그너는 인쇄 대본 초판(F)을 작업용 저본으로 삼고, 거기에 추가 및 수정을 적어 넣은 "초판 필사본"(G)을 만들었다. 그러나 기억에 의존하여 작곡하는 경우도 많았으며, 모든 변경 사항이 초판 필사본에 기록된 것은 아니었다. 총 3,098행 중 1,100행 이상의 대사에 수정이 가해졌고, 지시문도 전면적으로 가필, 수정, 삭제되었다.

음악에 맞춰 텍스트를 교체한 예로 제3막의 발터의 "영관의 노래"(현상가)가 있다. 운문 대본 단계에서는 발터는 작스의 작업실(제2장, 제4장)에서 "꿈 해몽의 노래"를 완성하고, 축제의 광장(제5장)에서도 같은 노래를 부르게 되어 있었다. 1862년 3월의 스케치는 이 설정을 따랐다. 그러나 1866년 9월에 바그너는 새로운 선율을 착상했고, 12월 24일에 텍스트를 전면적으로 개작했다. 처음에는 새로운 노래를 양쪽 장면에 부르게 할 생각이었지만, 1867년 1월에는 두 노래를 공통된 소재를 사용하면서도 별개의 것으로 만들었다. 동시에 베크메서의 본선가 텍스트도 개정했다.[57]

3. 8. 중단에서 완성까지

뉘른베르크의 명가수de 작곡은 1863년 가을부터 1866년 1월까지 중단되었다. 이 기간 동안 바그너는 1864년 5월 바이에른의 왕 루트비히 2세와 만나 파산 직전에서 구제받았다.[57] 이후 왕의 요청에 따라 니벨룽의 반지, 파르지팔 창작, 트리스탄과 이졸데 초연 등에 집중했다.

프란츠 리스트의 딸이자 지휘자 한스 폰 뷜로의 아내였던 코지마와 바그너의 불륜 관계가 깊어지면서, 1865년 루트비히 2세로부터 뮌헨 퇴거 명령을 받았다.[57] 그 결과, 루체른 근교 트립셴으로 이주하여 코지마와 동거 생활을 시작하면서 다시 뉘른베르크의 명가수de에 착수할 환경이 마련되었다.

바그너가 작곡을 재개한 것은 1866년 1월 12일이다.[57] 1867년 2월 17일, 코지마와의 사이에서 태어난 둘째 아이를 에바라고 이름 지은 바그너는 피아노로 '마이스터의 노래'를 연주하며 축복했다.[57] 당시 코지마는 뷜로의 아내였으며, 바그너와 코지마가 정식으로 재혼한 것은 1870년 8월 25일이다.[57]

루트비히 2세는 주변의 압력으로 바그너를 추방했지만, 1866년 5월 22일 바그너의 생일에 '몰래' 트리브셴에 나타나 바그너의 집 입구에서 본작의 기사 이름인 '발터 폰 슈톨칭'이라고 밝히며 화해를 요청했다.[57] 같은 해 7월에는 바그너에 대한 경도 때문에 뉘른베르크로의 천도를 결심할 정도였다.[57]

코지마는 바그너의 제작 과정에 깊이 관여했다. 1867년 1월 31일 자로 루트비히 2세에게 보낸 코지마의 편지에 따르면, 바그너는 제3막 제5장의 '작스의 최종 연설'을 중단하고 발터의 시로 마무리하는 것을 생각했지만, 코지마는 바그너와 하루 종일 논쟁하여 이를 번복하게 했다고 보고하고 있다.[57]

1867년 2월 7일에 완성된 작곡 스케치의 마지막 부분에는 '성 리하르트의 날에/특히 코지마를 위해/작성'이라고 적혀 있다.[57] 작곡 중단 전의 본작이 바그너의 두 명의 마틸데에 대한 마음을 엿보게 한다면, 재개 후에는 코지마의 그림자를 짙게 비추고 있다고 할 수 있다.[57]

1867년 10월 24일에 '수기 악보'(H)가 완성되었다.[57] 바그너는 크리스마스에 뮌헨으로 가서 루트비히 2세에게 악보를 헌정했다. 이 악보는 현재 뉘른베르크 시 게르만 국립 박물관에 소장되어 있다.[57]

4. 등장인물

| 역할 | 성부 | 초연 배역 |

|---|---|---|

| 한스 작스, 구두 수선공, 마이스터징어 | 베이스-바리톤 | 프란츠 베츠 |

| 파이트 포그너, 금세공인, 마이스터징어 | 베이스 | 카스파 바우제바인 |

| 지크투스 베크메서, 시 서기, 마이스터징어 | 바리톤 | 구스타프 횔첼 |

| 에바, 포그너의 딸 | 소프라노 | 마틸데 말링거 |

| 막달레나, 에바의 유모 | 소프라노 | 조피 디에츠 |

| 발터 폰 슈톨칭, 프랑켄 출신의 젊은 기사 | 테너 | 프란츠 나흐바우어 |

| 다비트, 작스의 견습생 | 테너 | 막스 슐로써 |

| 조역: | ||

| 쿤츠 포겔장, 모피상, 마이스터징어 | 테너 | 카를 사무엘 하인리히 |

| 발타자르 조른, 주석공, 마이스터징어 | 테너 | 바르톨로메우스 바이클스토퍼 |

| 아우구스틴 모저, 재단사, 마이스터징어 | 테너 | 미하엘 푑플 |

| 울리히 아이슬링거, 식료품점 주인, 마이스터징어 | 테너 | 에두아르트 호페 |

| 프리츠 코트너, 제빵사, 마이스터징어 | 바리톤 | 카를 피셔 |

| 야경꾼, 밤의 감시자 | 베이스 | 페르디난트 랑 |

| 콘라트 나흐티갈, 주석공, 마이스터징어 | 베이스 | 에두아르트 지글 |

| 헤르만 오르텔, 비누 제조업자, 마이스터징어 | 베이스 | 프란츠 톰스 |

| 한스 폴츠, 구리 세공인, 마이스터징어 | 베이스 | 루드비히 하인 |

| 한스 슈바르츠, 양말 직공, 마이스터징어 | 베이스 | 레오폴트 그라써 |

| 모든 길드의 시민들과 그들의 아내, 직인, 견습생, 젊은 여성들, 뉘른베르크 사람들 | ||

- '''한스 작스'''(베이스): 실존 인물. 구두 장인이자 마이스터징어였다. 바그너의 작품 중 가장 인간미 넘치는 인물로 묘사된다. 제2막의 "딱총나무 독백"과 제3막의 "미망의 독백"은 그의 깊은 내면을 보여준다.[129] 베이스 역할이지만, 바리톤으로도 불린다.[130]

- '''파이트 포크너'''(베이스): 세공사. 에바의 아버지.

- '''쿤츠 포겔게장'''(테너): 모피상.

- '''콘라트 나흐티갈'''(베이스): 양철공.

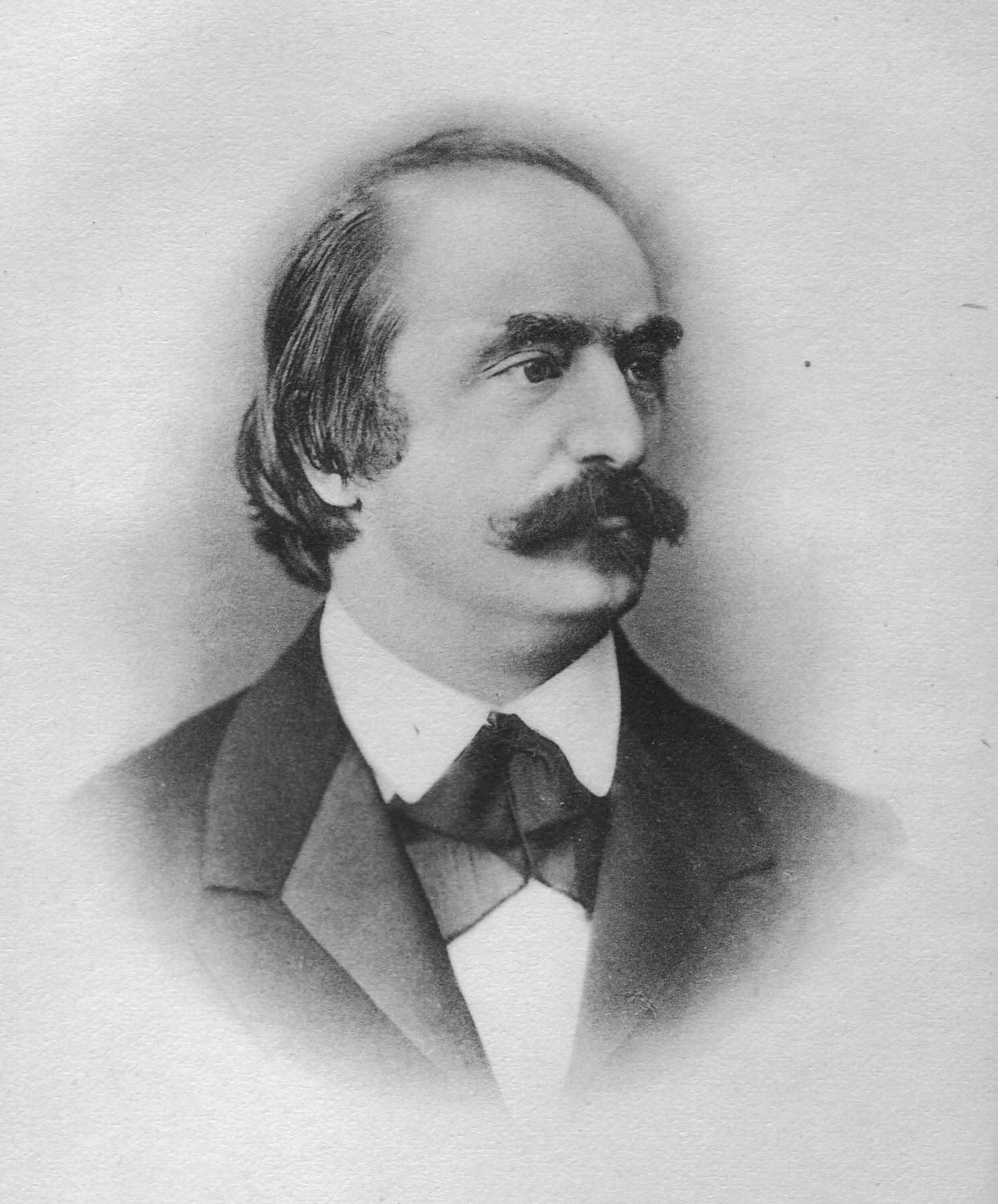

- '''지크스투스 베크메서'''(베이스): 시 서기. 바그너에게 비판적인 평론가 에두아르트 한슬리크를 모델로 한 인물이라는 설이 있다. 관습에 얽매인 마이스터징어들을 대표한다.[135]

- '''프리츠 코트너'''(베이스): 빵집 주인.

- '''발타자르 초른'''(테너): 주석 세공사.

- '''울리히 아이슬링거'''(테너): 향료상.

- '''아우구스틴 모저'''(테너): 재단사.

- '''헤르만 오르텔'''(베이스): 비누 상인.

- '''한스 슈바르츠'''(베이스): 양말 가게 주인.

- '''한스 폴츠'''(베이스): 구리 세공사.

- '''발터 폰 슈톨칭'''(테너): 프랑켄 지방 출신의 젊은 기사. 기존 질서에 도전하는 인물로, 바그너 자신의 모습이 투영되어 있다.[132]

- '''다비트'''(테너): 작스의 제자. 막달레네를 짝사랑한다.

- '''에바'''(소프라노): 파이트 포크너의 딸. 노래 시합의 "상품"이 된다. 서정적인 목소리가 요구되는 역할이다.[133] 알브레히트 뒤러의 다비드 왕 초상화를 동경하며, 발터에게서 그 모습을 발견한다.[134]

- '''막달레네'''(메조소프라노): 에바의 유모.

- '''야경꾼'''(베이스)

5. 악기 편성

6. 줄거리

16세기 중반 뉘른베르크를 배경으로 이야기가 펼쳐진다. 각 막의 장소는 다음과 같다.

- '''제1막''': 성 카타리나 교회 내부

- '''제2막''': 거리에 면한 포크너와 작스의 집 앞

- '''제3막''': 작스의 작업실, 페그니츠 강변의 넓은 들판

6. 1. 1막

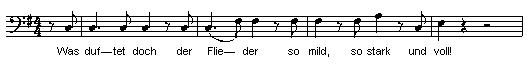

성 카타리나 교회에서 미사가 끝날 무렵, 젊은 기사 발터 폰 슈톨징은 사랑에 빠진 에바를 찾는다. 에바와 결혼하기 위해서는 다음날인 성 요한 축일에 열리는 마이스터징어 대회의 우승자가 되어야 한다는 것을 알게 된 발터는 대회 참가를 결심한다.[64]다비트는 마이스터징어가 되기 위해서는 엄격한 형식에 따라 시와 노래를 만들어야 한다고 설명한다. 이때 나오는 가락은 실제 전통적으로 내려오는 마이스터징어의 가락이다.[64]

심사위원들을 뽑는 예비 모임이 열리고, 에바의 아버지 포그너는 예술의 부흥을 위해 이번 대회 우승자에게 자신의 전 재산과 딸을 주겠다고 선언한다. 그러나 딸의 결혼 상대 선택권에 대한 이야기와, 민중도 심사에 참여해야 한다는 한스 작스의 의견이 나온다. 포그너는 발터를 조합에 소개하지만, 에바를 노리는 베크메서는 발터를 경계한다. 발터는 심사위원들 앞에서 사랑 노래를 부르지만, 파격적인 형식 때문에 노래를 중단받고 실격된다.[64]

6. 2. 2막

작스의 공방 노래로 시작되며, 포그너와 에바는 산책하면서 다음날 있을 노래 시합의 승자와 결혼해야 하는 상황에 관해 이야기한다. 에바는 막달레나로부터 기사인 슈톨징이 노래 시합에서 떨어졌다는 소식을 듣고 작스에게 도움을 청하려 하지만, 작스의 반응에 실망한다. 작스는 슈톨칭의 노래가 새로운 형식이지만 진심이 담겨 있음을 알고, 그가 배척받는 상황을 고민한다. 슈톨징은 에바에게 함께 도망치자고 제안하고, 베크메서는 에바에게 청혼하러 온다. 작스는 이 모든 것을 간파하고 베크메서를 방해하기 위해 노래를 부른다.[64]다비트를 비롯한 젊은 참가자들은 휴식 시간에 가게 셔터를 내리고 각자 연습에 열중한다. 다비트는 여자 친구 마그달레네에게 오전 경연 대회에서 발터가 형편없는 점수를 받았다고 말해준다. 마그달레네는 에바에게 이 소식을 전하고, 에바와 발터는 어차피 정당하게 결혼하지 못할 것이라고 생각해 가출을 계획한다. 한스의 구둣방에서 에바와 마그달레네는 옷을 바꿔 입어 다른 사람들이 에바를 알아보지 못하게 한다.[64]

저만치서 에바(실은 마그달레네)의 모습을 본 심사위원장 베크메서는 에바에게 할 얘기가 있어 구둣방으로 따라 들어온다. 에바를 짝사랑하는 베크메서는 사랑을 고백하려고 세레나데를 부르려 한다. 베크메서는 자신이 노래 경연에 참가해 1등을 차지하여 에바와 결혼할 것이라고 말한다.[64]

구두장이이자 심사위원인 한스 작스가 들어와 이 모습을 보고 베크메서에게 자신이 노래를 심사할 테니, 노래를 잘못 부르면 망치로 구두 작업대를 치겠다고 말한다. 저녁 식사 후 노래 경연이 다시 시작되고, 베크메서는 노래를 부르지만 계속 틀려 한스 작스의 망치 소리가 끊이지 않는다. 다비트는 베크메서가 자기 애인 마그달레네(실은 에바)에게 세레나데를 부르는 것으로 오해하고, 화가 나 치즈 덩어리를 베크메서에게 던진다.[64]

베크메서는 세레나데를 부르지만 작스는 틀린 곳을 계속 지적하고, 결국 사람들이 모여들어 큰 싸움이 벌어진다. 뉘른베르크 거리는 온통 싸움판이 된다.[64]

6. 3. 3막

한스 작스 구둣방에 아침이 찾아온다. 한스는 노래 경연에 출전하는 자기 가게의 수습공 다비트에게 노래 레슨을 해주고 있다. 다비트를 내보낸 한스는 Wahn! Wahn! Überall Bahn!|반! 반! 위버랄 반!|미쳤지! 미쳤어! 모두 바보들이야!de라는 노래를 부른다. 잠에서 깬 발터가 꿈에서 멋진 노래를 알게 되었다고 하자, 한스는 발터가 부르는 노래를 받아 적는다. 한스는 발터의 노래라면 우승은 문제없다고 생각한다. 이들이 방을 나서자 노랫소리를 듣고 방으로 숨어든 베크메서가 발터의 노래를 적은 악보를 몰래 집어간다. 베크메서가 악보를 슬쩍 한 사실을 알고 있는 한스는 노래 실력이 없으니 걱정할 것 없다고 생각해 악보를 선물로 준 셈 치기로 한다.

에바는 발터가 어떤지 궁금해 그를 만나러 구둣방으로 찾아온다. 발터가 꿈에서 배운 노래를 들려주자 에바는 멋진 노래에 넋이 나갈 지경이다. 한편 한스는 다비트의 수습 딱지를 떼어주고 마그달레네와 결혼하도록 해준다. 행복에 겨운 이들은 노래 경연장으로 향한다. 노래 조합 사람들의 행렬도 볼 만하다. 심사위원 한스가 첫 번째 참가자 베크메서를 소개한다.

베크메서는 한스의 구둣방에서 입수한 악보를 절반밖에 외우지 못해 엉망으로 노래를 부르다가 “땡” 소리와 함께 내려간다. 화가 치민 베크메서는 이 노래를 심사위원 한스가 작곡했다고 소리치며 자기가 노래를 못 부른 것은 전부 한스 탓이라고 말한다. 한스는 “노래가 무슨 죄가 있느냐? 잘못 부른 것이 죄지!”라고 하면서 다음 참가자 발터를 소개한다. 발터가 무대에 올라와 Morgenlich leuchtend im rosigen Schein|모르겐리히 로이흐텐트 임 로지겐 샤인|아침은 장밋빛으로 빛나고de를 부른다. 관객들은 넋이 나간다. 대상을 차지한 발터는 에바와 결혼할 자격을 얻었을 뿐 아니라 명가수로서 명가수 노래 조합에 가입할 수 있게 되었다.[2]

7. 음악

뉘른베르크의 명가수는 피콜로, 플루트 2개, 오보에 2개, 클라리넷 2개, 바순 2개, 호른 4개, 트럼펫 3개, 트롬본 3개, 튜바, 팀파니, 베이스 드럼, 심벌즈, 트라이앵글, 글로켄슈필, 하프, 제1, 제2 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 등의 악기 편성을 갖는다. 무대 위에서는 트럼펫, 호른, 슈티어호른, 류트, 군악대 드럼, 오르간(제1막)이 추가로 사용된다.

바그너는 제1막 전주곡을 "작품의 정수"라고 칭하며, 극 중 주요 동기(모티프)를 명확하게 요약했다고 설명했다.[68] 베크메서는 제1막 3장에서 발터의 "자격 시험의 노래"를 두고 "노래의 구분도, 콜로라투라도, 선율의 조각조차 없다"라고 혹평하는데, 이는 바그너 자신이 실제로 들었던 비판이다. 마이스터징어 조합의 전통에 도전하며 격렬하게 거부당하는 발터에게서 음악계의 기성 체제에 맞섰던 바그너 자신의 모습을 엿볼 수 있다. 바그너는 자서전 『파스티치오』(1834년)에서 콜로라투라를 "아무 의미 없는 음형"이라며 이탈리아 오페라를 비판했고, 『미래 음악』(1860년)에서는 자신의 악극에 대해 "선율의 조각조차 없다"라는 비판에 대해 "끊임없이 이어지는 한 가닥 흐름처럼 작품 구석구석까지 스며드는 무한 선율"이 자신의 선율이며, "선율과 함께 무선율의 시간이 길게 이어지는 절대 선율"(『오페라와 드라마』)이 아니라고 반박했다.

발터에게 마이스터 노래를 가르치는 작스 또한 바그너 자신을 투영한 인물이다. 바그너는 자신과 마틸데 베젠동크를 작스와 에파에 비유했다. 작스가 에파를 향한 사랑을 포기하고 체념하는 과정은 바그너 자신의 심경을 반영하며, "삶에 대한 맹목적 의지"를 부정하고 "체념"에 이르는 아르투어 쇼펜하우어의 『의지와 표상으로서의 세계』의 영향을 보여준다.

작스는 제3막 2장에서 "어울리는 부부에게서 태어나는 아이(A - A' - B)"의 비유를 통해 마이스터 노래의 바르 형식을 설명한다. 이는 드라마의 탄생을 사랑으로 맺어진 남녀의 생식 행위에 비유한 바그너의 음악 이론(『오페라와 드라마』)을 따른 것이다. 작곡가 바그너를 모델로 한 두 인물이 제3막에서 서로 이끌고 이끌리며 마이스터 노래를 탄생시키는 장면은, 천재의 착상과 의지가 형식과 융합, 응축되어 불후의 예술을 창조한다는 바그너 음악의 이상을 그려낸다.

7. 1. 특징

Die Meistersinger von Nürnberg|뉘른베르크의 명가수de는 온음계, 코랄, 대위법 등 세 가지 요소를 특징으로 한다.20세기-21세기 독일의 음악학자 베르너 브라이크에 따르면, 이 작품을 특징짓는 것은 "온음계", "코랄", "대위법"의 세 가지이다[112]. 이 요소들은 작품에 고풍스러운 느낌을 주지만, 자세히 살펴보면 단순하지만은 않다.

온음계는 #제1막 서곡에서 설명하듯이, 소박한 것이 아니라 매우 인공적으로 처리되어 있다. 코랄은 호모포닉한 서법이 코랄을 연상시키지만, 실제 루터교회의 코랄은 인용되지 않고, 모두 바그너가 직접 작곡했다. 또한, 대위법은 본래 주제의 전개, 역행, 확대, 축소와 같은 기법을 철저하게 사용해야 하지만, 여기에서는 그러한 엄격함이 나타나지 않는다. 예를 들어 푸가조차 본격적인 것이라고 할 수 없으며, 푸가를 연상시키는 정도로 등장한다[112].

바그너는 이 작품을 바흐의 계보에 속하는 것으로 생각했다. 그는 "자, 그럼 지금부터 바흐의 응용을 연주해 보자"라고 말하며, 제1막 서곡을 피아노 연탄으로 연주하기도 했다. 바흐의 영향은 프랑스풍 서곡 양식을 원용한 서곡, 기악을 삽입한 코랄, "코랄 환상곡" 구조에 기초한 "난투극" 푸가, 그리고 복수 성부의 대위법적 처리에서 찾아볼 수 있다[113].

7. 2. 제1막 전주곡

바그너는 제1막 전주곡을 "작품의 정수"라 칭했으며, 극 중 주요 동기(모티프)들을 명확하게 요약했다.[68] 전주곡은 네 부분으로 구성되며, 이전 작품인 트리스탄과 이졸데와 비교하면 온화한 온음계와 고전적인 소나타 형식으로 회귀한 것처럼 보인다.[114]각 부분은 소나타 형식에 대응하는 동시에, 교향곡의 4악장에도 대응하는 다중적인 형식을 띤다.[115]

- 제시부 제1주제군 (제1-96마디)

- 다장조로, "마이스터징어의 동기"는 결연한 완전4도 하행 도약으로 시작한다.

- 제27마디부터 목관악기가 "구애의 동기"를 나타낸다. 이 동기는 완전4도 안에 반음계를 포함하고 있다.

- 제41마디부터 "다비데 왕의 동기"("조합의 동기", "행진의 동기"라고도 함)가 나타난다.

- 제58마디부터 "예술의 동기"가 나타나며, 호른, 비올라, 첼로의 대선율을 대위법적으로 수반한다.

- 제89마디부터 오보에가 "정열(청춘)의 동기"를 나타내며, 제2주제의 마장조를 준비한다.

- 제시부 제2주제군 (제97-121마디)

- "사랑의 동기"는 마장조이며, 서두의 5도 하행 음정은 "마이스터징어의 동기" 서두의 4도 하행 전회형이다.

- "사랑의 동기"가 발전하여 "충동(고뇌)의 동기"가 된다.

- 전개부 (제122-157마디)

- 가장조에서 내림마장조로 전조되며, 스케르초풍의 악상이 된다.

- 목관악기에 의해 "마이스터징어의 동기"가 축소 리듬과 스타카토로 희극적으로 변용된다.

- 제138마디부터 "예술의 동기"가 목관악기에 의해 축소 리듬과 스타카토로 재현되고, 푸가로 처리되며, "조소의 동기"를 수반한다.

- 재현부 (제158-210마디)

- 재현부는 총 53마디로, 제시부(121마디)에 비해 매우 짧다.[119]

- 제158마디부터 "마이스터징어의 동기"가 콘트라베이스, 바스 튜바, 파곳의 저성부에 재현되고, 그 위에 "다비데 왕의 동기", "사랑의 동기"가 겹쳐져 대위법적으로 처리된다.[120]

- 제170마디부터 "조소의 동기", 제174마디부터 "예술의 동기", 제188마디부터 다시 "다비데 왕의 동기"가 재현되어 코다로 이어진다.

- 코다 (제211-221마디)

- 심벌즈 일격을 동반한 정점에서 "마이스터징어의 동기", "조소의 동기", 트럼펫의 팡파르 음형이 고조되며 제1막으로 이어진다.[121]

이 전주곡에서 사용되는 주요 동기는 모두 "마이스터징어의 동기"에서 파생되었으며, 이러한 라이트모티프의 상호 관련성은 이 전주곡의 큰 특징이다. "마이스터징어의 동기"는 제시부에서 여러 동기를 생성하고, 재현부에서는 "사랑의 동기", "다비데 왕의 동기"와 겹쳐진다. 전주곡은 "원형으로의 회귀"라는 이념을 나타내며, 이는 제3막의 마지막 음악에서 더 확대된 형태로 재현된다.[122]

7. 3. 테트라코드와 4도 음정

바그너는 고대 그리스 음악 이론에서 유래한 "테트라코드"(4개의 현) 개념을 사용하여 작품을 구성하였다. 테트라코드는 4개의 음으로 구성된 음계 단위이며, 반음-온음-반음의 음정 관계를 가진다.[123]제1막 전주곡의 2마디째에서 나타나는 1옥타브 순차 상승 진행은 마-바-사-라, 라-다-레-마라는 두 개의 테트라코드로 분할될 수 있다.

제1막의 코랄은 테트라코드의 두드러진 예시이다. 코랄의 첫 행은 완전4도 도약 하행 후 완전4도 순차 상행, 둘째 행은 완전4도 도약 상행 후 완전4도 순차 하행으로 구성되어 동일한 테트라코드가 반행형으로 대조를 이룬다.[123]

테트라코드는 "꽃 화관의 동기", "포겔바이데의 동기", 베크메서의 "세레나데의 동기"의 멜리스마, 제2막 군중의 "소란의 동기", "싸움의 동기", "제자들의 춤의 동기" 등 작품 곳곳에 나타난다.

바그너는 완전4도를 변형하여 증4도와 감4도 음정에도 의미를 부여했다.

증4도(트라이톤)는 "죽음" 등 부정적인 의미를 나타내는 음정으로, "딱총나무의 독백"과 "미망의 독백"에서 "딱총나무(Flieder)" 부분에 사용되어 양의성을 가진다.

감4도 음정은 "봄의 재촉의 동기"에 포함되어 "에파의 동기"와 관련되며, "응답/대답"을 구하는 의미를 나타낸다.[124]

이처럼, 『뉘른베르크의 명가수』의 음악은 증감4도를 포함한 테트라코드로 구성되어 드라마에 화해와 타협을 가져온다.[125]

7. 4. 트리스탄과 이졸데와의 관계

Die Meistersingerde는 희극이지만, 사회에서 음악의 위치, ''의지''(Will)의 포기, 그리고 Wahnde(망상, 어리석음, 자기 기만)으로 가득 찬 세상에서 음악이 가져다줄 수 있는 위안에 대한 바그너의 생각을 명확히 보여준다.[4]''트리스탄과 이졸데''를 완성한 후, 바그너는 1861년에 Die Meistersingerde 작업을 재개했는데, 첫 번째 초고를 작성했을 때 가졌던 것과는 상당히 다른 철학적 관점을 가지고 있었다. 한스 작스라는 인물은 바그너의 창작물 중 가장 쇼펜하우어적인 인물 중 하나였다. 작스의 또 다른 특징적인 면모인 에바의 사랑을 얻으려는 기회를 차분하게 포기하는 모습 역시 쇼펜하우어적이다.[4] 작스는 여기서 가장 강렬한 형태로 여겨지는 Will, 즉 성적 사랑을 부정한다. 바그너는 이 순간을 ''트리스탄과 이졸데''에 대한 직접적인 음악적, 텍스트적 언급으로 표시한다. Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn' ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes Glück.de ("내 아이야, 나는 트리스탄과 이졸데의 슬픈 이야기를 알고 있다. 한스 작스는 영리했고 마르케 왕의 운명에 아무것도 원하지 않았다.")[4]

『뉘른베르크의 명가수』의 줄거리의 핵심적인 모티프가 되는 것은 에파와 발터의 사랑이다. 이것은 첫눈에 반해서 양자가 무조건적으로 빠져드는 사랑이라는 점에서 전작 『트리스탄과 이졸데』와 마찬가지이다. 독일의 바그너 연구자 에곤 포스(Egon Voss, 1838년생)는 "에파와 발터의 내면에는 트리스탄과 이졸데가 살아있다"고 지적하고 있다.[126]

제3막 제4장에서는 『트리스탄과 이졸데』에서 "동경의 동기 B"와 "마르케의 동기"가 직접 인용된다. 이 인용은 "트리스탄과 이졸데의 슬픈 최후는 잘 알고 있어. 한스 작스는 현명하니까 마르케 님의 행복을 바라지 않았어"라는 작스의 대사로 노골적으로 드러난다. 그러나 음악으로서도 필연적인 인상을 주는 것은, 인용에 이르기까지의 과정에서 반음계 상승 음형이 종종 나타나고, "전이의 기법"이 구사된 결과이다.[127]

또한, 제2막 제5장에서 제7장의 막바지에 이르기까지는 『트리스탄과 이졸데』 제2막이 토대가 되었다는 지적도 있다. 구체적으로는, 영묘한 밤의 분위기, 숲 그늘에 몸을 의지하는 연인들, 연인들의 세계를 밖에서 위협하는 호른 등이 공통된다. 또한, 창가에 서 있는 마그달레네는 탑 위에서 망을 보는 브랑게네이며, 에파의 귀가를 재촉하는 마그달레네의 목소리는 브랑게네의 "망보는 노래"와 마찬가지로 대사와 음악이 괴리되어 있다. 그리고 둘 다 그녀들의 비명에서 파국으로 돌입한다.[128]

8. 유명한 아리아

해설자들은 Wahn, Wahn, überall Wahnde (광기! 광기!, 어디에나 광기!)에서 작스가 Wahnde이 사람을 자기 파괴적인 방식으로 행동하게 만드는 쇼펜하우어의 묘사를 인용한다는 점을 지적한다.[4]

wenn er sich wühlt ins eig'ne Fleisch, wähnt Lust sich zu erzeigen!

자신의 살을 찢을 때, 그는 자신에게 즐거움을 주고 있다고 상상한다!

작스는 에바의 사랑을 얻으려는 기회를 차분하게 포기하는데, 이는 쇼펜하우어적인 특징이다. 작스는 여기서 가장 강렬한 형태의 Will, 즉 성적 사랑을 부정한다. 바그너는 이 순간을 ''트리스탄과 이졸데''에 대한 직접적인 음악적, 텍스트적 언급으로 표시한다. Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn' ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes Glück.de ("내 아이야, 나는 트리스탄과 이졸데의 슬픈 이야기를 알고 있다. 한스 작스는 영리했고 마르케 왕의 운명에 아무것도 원하지 않았다.")

9. 수용사

1868년 초연 당시 Die Meistersingerde는 열렬한 호응을 받았으며, 바그너의 작품 중 가장 즉각적으로 호소력이 있는 작품으로 평가받았다. 에두아르트 한슬리크는 초연 후 Die Neue Freie Pressede에 "관객의 눈앞에 화려하고 웅장한 장면들과 활기차고 개성 넘치는 앙상블이 펼쳐지면서, 이러한 효과가 얼마나 음악적인지 따져볼 여유조차 주지 않는다"라고 썼다.[8]

초연 1년 이내에 이 오페라는 드레스덴, 데사우, 카를스루에, 만하임, 바이마르, 하노버를 비롯해 비엔나에서 공연되었고, 1870년에는 베를린에서도 공연되었다. 이 작품은 1871년 독일 통일 당시 가장 인기 있고 유명한 독일 오페라 중 하나였으며, 문화적 자기중심주의에 대한 경고에도 불구하고 Die Meistersingerde는 애국적인 독일 예술의 강력한 상징이 되었다. 한스 작스의 3막 마지막 부분에서 독일 예술을 외국의 위협으로부터 보호해야 한다는 경고는 특히 프랑스-프로이센 전쟁 기간 동안 독일 민족주의의 결집점이 되었다.

''Die Meistersinger''는 곧 독일 외부에서도 공연되어 유럽과 전 세계로 퍼져나갔다.

| 국가 | 초연 장소 | 초연일 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 보헤미아 | 프라하 | 1871년 4월 26일 | |

| 리보니아 | 리가 | 1872년 1월 4일 | |

| 덴마크 | 코펜하겐 | 1872년 3월 23일 | 덴마크어da |

| 네덜란드 | 로테르담 | 1879년 3월 12일 | |

| 영국 | 런던, 드루어리 레인 극장 | 1882년 5월 30일 | 지휘: 한스 리히터 |

| 헝가리 | 부다페스트 | 1883년 9월 8일 | 헝가리어hu |

| 스위스 | 바젤 | 1885년 2월 20일 | |

| 벨기에 | 브뤼셀 | 1885년 3월 7일 | 프랑스어프랑스어 |

| 미국 | 뉴욕, 메트로폴리탄 오페라 하우스 | 1886년 1월 4일 | 지휘: 안톤 자이들 |

| 스웨덴 | 스톡홀름 | 1887년 4월 2일 | 스웨덴어sv |

| 이탈리아 | 밀라노 | 1889년 12월 26일 | 이탈리아어it |

| 스페인 | 마드리드 | 1894년 3월 6일 | Juan Goulaes 지휘, 이탈리아어it |

| 폴란드 | 포즈난 | 1896년 3월 3일 | |

| 프랑스 | 리옹, 리옹 국립 오페라 | 1896년 12월 30일 | 프랑스어프랑스어 |

| 러시아 | 상트페테르부르크 | 1898년 3월 15일 | 독일어de |

| 아르헨티나 | 부에노스아이레스, 테아트로 데 라 오페라 | 1898년 8월 6일 | |

| 포르투갈 | 리스본 | 1902년 1월 | |

| 브라질 | 리우데자네이루 | 1905년 8월 3일 | |

| 남아프리카 공화국 | 요하네스버그 | 1913년 | |

| 핀란드 | 헬싱키 | 1921년 11월 17일 | |

| 모나코 | 몬테카를로 | 1928년 2월 | |

| 유고슬라비아 | 자그레브 | 1929년 6월 15일 | |

| 호주 | 멜버른 | 1933년 3월 | |

| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 1934년 12월 |

제1차 세계 대전 중 폐쇄되었던 바이로이트 축제가 1924년 재개되었을 때, Die Meistersingerde가 공연되었다. 관객들은 한스 작스의 마지막 연설 동안 기립했고, 오페라가 끝난 후 “Deutschland über Alles”(독일 찬가)를 불렀다.

Die Meistersingerde는 나치 선전의 일부로 자주 사용되었다. 1933년 3월 21일, 제3제국의 건국은 아돌프 히틀러가 참석한 가운데 이 오페라의 공연으로 기념되었다. 3막의 전주는 1934년 나치당 대회를 묘사한 레니 리펜슈탈의 1935년 영화 ''의지의 승리''의 시작 부분에서 옛 뉘른베르크의 장면 위에 재생된다. 제2차 세계 대전 동안 Die Meistersingerde는 1943~1944년 바이로이트 축제에서 상연된 유일한 오페라였다.

Die Meistersingerde가 나치즘과 연관되면서 이 작품은 가장 논란이 많은 무대 연출 중 하나로 이어졌다. 제2차 세계 대전 이후 Die Meistersingerde의 첫 번째 바이로이트 프로덕션은 1956년에 있었는데, 작곡가의 손자 비란트 바그너는 무대 배경에서 뉘른베르크에 대한 모든 언급을 제거하여 작품을 독일 민족주의로부터 거리를 두려고 시도했다. 이 프로덕션은 Die Meistersinger ohne Nürnbergde(뉘른베르크 없는 마이스터징어)라고 불렸다.[12]

10. 비판적 관점

바그너는 자신의 악극에 대해 "선율의 조각조차 없다"라고 비판한 에두아르트 한슬리크에게 『미래 음악』(1860년)을 통해 반박했다. 그는 선율이란 "끊임없이 이어지는 한 가닥 흐름처럼 작품 구석구석까지 스며드는 무한 선율"이어야 하며, 이는 "선율과 함께 무선율의 시간이 길게 이어지는 절대 선율"(『오페라와 드라마』)과는 다르다고 주장했다.[99]

바그너는 그림 형제의 반유대주의 작품 『가시 덤불 속의 유대인』을 차용하여 베크메서에게 유대인 이미지를 덧씌우려 했다.[100] 베크메서의 대사와 음악은 『니벨룽의 반지』의 니벨룽족인 알베리히와 미메를 연상시키는데, 이는 『니벨룽의 반지』에서 니벨룽족이 "이형의 존재"로서 유대인에 비유되는 것과 같은 맥락이다.[101]

작품 속 시 서기의 이름은 원래 "파이트 한슬리히"였으나, 이후 "베크메서"로 변경되었다. "한슬리히"는 절대 음악파 에두아르트 한슬리크를 겨냥한 것이었다. 한때 바그너와 우호적이었던 한슬리크는 바그너의 음악관을 비판하며 관계가 악화되었다. 바그너는 한슬리크를 조롱하기 위해 작품 속 인물 이름을 "한슬리히"로 했다가 "베크메서"로 바꿨지만, 한슬리크는 자신이 조롱당하고 있음을 알아차렸다.[102]

10. 1. 베크메서에 대한 반유대주의적 해석

베크메서는 반유대주의적 고정관념으로 널리 비판받아 왔으며, 이러한 주장은 테오도어 W. 아도르노에 의해 처음 제기되었다.[13] 배리 밀링턴은 베크메서가 유대인 고정관념을 대표하며, 아리아인 발터에 의한 그의 굴욕이 바그너의 반유대주의를 무대 위에서 표현한 것이라고 주장했다.[14] 밀링턴은 1991년 논문에서 19세기 독일에 만연했던 반유대주의적 고정관념이 Die Meistersingerde의 "이데올로기적 구조"의 일부이며 베크메서가 이러한 특징을 구현한다고 주장했다.[15] 이러한 주장은 찰스 로젠,[16] 한스 루돌프 바게트,[17] 폴 로렌스 로즈,[18] 카를 A. 젠커 등 바그너 학자들 사이에서 상당한 논쟁을 불러일으켰다.[19]바그너의 증손녀 카타리나 바그너는 2009년 인터뷰에서 바그너가 오페라에서 유대인 고정관념에 의존했다고 생각하는지 질문에 대해 "베크메서와 관련해서는 그랬을 것"이라고 답했다.[20] 또 다른 증손녀 니케 바그너는 베크메서가 주로 가학 행위의 희생자이며, "폭력적인 파시즘을 낳는 증후군과 분리될 수 없다"고 주장한다.[21]

반면, 디터 보르크마이어, 헤르만 다누저는 바그너가 베크메서 캐릭터를 통해 유대인 고정관념을 암시하려 한 것이 아니라, 일반적으로 (학문적) 현학(衒學)을 비판하려 했다는 주장을 지지한다. 이들은 셰익스피어의 희극 ''십이야''에 나오는 말볼리오와 유사점을 지적한다.[22] 악보에서는 베크메서가 발터의 노래를 부르려는 자멸적인 시도 후 분개하여 급히 떠나도록 되어 있지만, 일부 프로덕션에서는 그가 남아 발터가 자신의 노래를 정확하게 부르는 것을 듣고 마지막 독백 후 작스와 악수를 한다.[23]

이와 관련된 또 다른 견해는 베크메서가 브람스의 음악을 높이 평가하고 바그너의 음악을 낮게 평가했던 유명한 비평가 에두아르트 한슬리크를 패러디하기 위해 설계되었다는 것이다. 베크메서 캐릭터의 원래 이름은 "베이트 한슬리히"였으며, 바그너가 한슬리크를 대본 초고 낭독 자리에 초대했지만, 한슬리크가 들었을 때 캐릭터 이름이 여전히 "한슬리히"였는지는 불분명하다.[24] 바그너는 에세이 음악 속의 유대성 개정판에서 한슬리크를 "우아하게 숨겨진 유대인 기원"이라고 공격했기 때문에, 이 두 번째 해석은 위의 반유대주의 해석과 일치할 수 있다.

제1막 3장에서 발터가 베크메서에게 분노를 폭발시키는 장면은 그림 형제의 반유대주의 작품 『가시 덤불 속의 유대인』(KHM 110)과 유사점이 보인다. 그림 동화에서는 한 마리의 작은 새가 가시 덤불 속으로 날아드는 반면, 발터의 노래에서는 자유를 상징하듯 작은 새가 날아가 버린다. 젊은이가 바이올린을 켜면서 교수대의 계단에 서는 동화와 달리, 발터는 노래를 부르면서 노래석 의자에 앉는다. 발터의 "Grimmbewahrt"라는 말에는 "분노에 지켜져"와 "그림이 말한 대로"라는 두 가지 의미가 담겨 있어, 베크메서의 인물상에 유대인의 이미지를 겹쳐 보이려는 바그너의 숨겨진 의도가 지적되고 있다.[99][100]

베크메서에게 할당된 대사나 음악은 『니벨룽의 반지』에서의 니벨룽족, 알베리히와 미메를 연상시킨다. 특히 제3막 3장의 판토마임에서 두 번이나 다리를 끌며 비명을 지르고, 혐오스러운 기억이나 망상에 시달리는 모습은 『라인의 황금』 및 『지크프리트』에서의 미메와의 관련이 깊다. 『니벨룽의 반지』에서 니벨룽족 역시 "이형의 존재"로 유대인에 비유되는 것은 베크메서에 대해서도 마찬가지의 의미를 갖게 된다.[101]

본 작품에 등장하는 시 서기의 이름은 1861년 제2 - 제3 산문 초고에서는 "파이트 한슬리히"였다. 바그너가 이 이름을 바겐자일의 『뉘른베르크 연대기』에서 선택한 "베크메서"로 변경한 것은 1862년의 운문 대본부터이다. 초기 "한슬리히"는 당시 절대 음악파의 선두 주자였던 빈의 음악 학자이자 음악 평론가인 에두아르트 한슬리크(1825년 - 1904년)를 비꼬려는 의도였다.

10. 2. 작스의 최종 연설에 관하여

Die Meistersingerde는 1868년 초연 당시 열렬한 호응을 받았으며, 바그너의 작품 중 가장 즉각적으로 호소력이 있는 작품으로 평가받았다. 특히 한스 작스의 3막 마지막 연설은 독일 민족주의의 결집점으로 작용했다.[11]작스의 마지막 연설은 "독일 예술을 외국의 위협으로부터 보호해야 한다"는 내용을 담고 있으며, 이는 프랑스-프로이센 전쟁 기간 동안 독일 민족주의를 고취하는 데 활용되었다. 여기서 '외국'(welschde)은 프랑스나 이탈리아를 포괄하는 용어로, 프리드리히 대왕 궁정에서 프랑스어가 사용되었던 것을 언급한 것이다.[11]

작스의 연설은 프리드리히 폰 쉴러의 시 "독일의 위대함"(1801년)의 영향을 받은 것으로 보인다. 쉴러의 시에는 "비록 제국이 멸망하더라도, 독일의 존엄성은 흔들리지 않는다"는 내용이 담겨 있다. 바그너는 이 시구를 차용하여 "신성 로마 제국은 연기처럼 사라질지라도, 성스러운 독일 예술은 우리 손에 남을 것이다."라는 대사를 작성했다.[11]

작스의 연설은 원래 3단계의 수정 과정을 거쳤다.

# 초기 단계에서는 예술의 영원성을 강조했다.

# 중간 단계에서는 전통 존중과 마이스터에 대한 존경을 강조하고, 반전(反戰)적인 메시지를 담았다.

# 최종 단계에서는 독일 민족주의를 고취하는 내용으로 수정되었다.

최종 수정은 1860년대 독일 통일 국가 수립을 위한 민족주의 고조를 반영한 것이다. 그러나 바그너는 국수주의를 부정하며, "독일 정신이 세계에서 소멸되는 일이 있다면, 우리에게도 세계에도 비극"이라고 언급하기도 했다. 따라서 작스의 연설은 바그너 자신의 모순된 사상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.[11]

제1차 세계 대전 중 폐쇄되었던 바이로이트 축제가 1924년 재개되었을 때, Die Meistersingerde가 공연되었다. 관객들은 한스 작스의 마지막 연설 동안 기립했고, 오페라가 끝난 후 독일 찬가를 불렀다.[11]

Die Meistersingerde는 나치 선전의 일부로 자주 사용되었다. 1933년 3월 21일, 제3제국의 건국은 이 오페라의 공연으로 기념되었다.[11] 3막의 전주는 1934년 나치당 대회를 묘사한 레니 리펜슈탈의 1935년 영화 ''의지의 승리''의 시작 부분에서 옛 뉘른베르크의 장면 위에 재생된다. 제2차 세계 대전 동안 Die Meistersingerde는 1943~1944년 바이로이트 축제에서 상연된 유일한 오페라였다.

Die Meistersingerde가 나치즘과 연관되면서 전후 첫 바이로이트 프로덕션은 1956년에 있었는데, 뉘른베르크에 대한 모든 언급을 제거하여 작품을 독일 민족주의로부터 거리를 두려고 시도했다.[12]

11. 현대적 해석과 연출

현대 오페라 연출에서 "뉘른베르크의 명가수"는 다양한 방식으로 재해석되고 있다. 작품의 배경을 현대적으로 바꾸거나, 등장인물의 성격과 관계를 새롭게 해석하는 연출이 주를 이룬다.

| 연도 | 연출가 | 특징 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1911년 - 1925년 | 지크프리트 바그너 | 민중 희극으로 연출. 제1막 교회는 장식 없는 방, 제3막은 넓은 반원형 호리존트와 나무 다리 강조. 희극적 특징과 쾌활한 축제 분위기 연출. | "시적 리얼리즘", "감상적 환상주의" 호평. 1924년 에리히 루덴도르프 참석, 독일 제국 국가 연주 등 정치적 사건 발생.[140] |

| 1933/34년 및 1943/44년 | 하인츠 티에첸(:en:Heinz Tietjen) (1933/34), 비란트 바그너 (1943/44) | 나치 독일 시대 정치적 축제 오페라로 이용. 1933년 아돌프 히틀러 바이로이트 방문, 요제프 괴벨스 연설. 제3막은 대규모 인원 동원한 스펙터클 연출. 1943/44년 친위대 연대 동원. | [141] |

| 1956년 - 1961년 | 비란트 바그너 | 뉘른베르크를 정신적 공간으로 연출. 낭만주의 탈피, 신비하고 장엄한 분위기 강조. | "비란트 바그너 사건"이라 불릴 정도의 반발. 이후 무대 장치 일부 추가.[143] |

| 1963년 - 1964년 | 비란트 바그너 | 셰익스피어 성격 연극 모방. 공격성, 패러디, 풍자 가득한 연출. 발터는 오만한 귀족, 작스 작업장은 노점, "가요 경연의 들판"은 민중 무용으로 묘사. | 찬반 논쟁.[144] |

| 1968년 - 1975년, 1981년 - 1988년, 1996년 - 2002년 | 볼프강 바그너 | 유쾌하고 절도 있는 민중 축제. 시민적·인간적 측면 강조. 1974년 작스가 베크메서를 옹호하는 새로운 해석. | [145] |

| 2007년 - 2011년 | 카타리나 바그너 | 무대를 현대 미술 학교로 변경. 명가수는 교사, 다비트는 학생. 제3막 작스 연설은 나치당 장교 연설처럼 연출, 베크메서는 전체주의 반대하는 전위 예술가. | -- 찬반 논란, 상연 야유 자체가 전체주의 찬양으로 이어진다는 이중적 의미 평가.[146][147] |

현대 오페라 연출에서는 시대나 장소를 바꾸는 경우가 많지만, 이 작품은 16세기 뉘른베르크라는 무대를 바꿀 수 없기 때문에 대본을 다시 읽는 기발한 해석은 통용되지 않는다는 평이 있다.[148][149]

볼프강 바그너, 괴츠 프리드리히 등 현대적 해석에서는 이야기 마지막 부분에서 작스와 베크메서가 화해하는 연출이 보이기도 한다. 에른스트 블로흐, 테오도르 아도르노 등은 베크메서 옹호 및 명예 회복을 주제로 한 논문을 발표하기도 했다.[150] 그러나 이러한 연출이 민중이 베크메서를 조롱하는 음악과 모순된다는 비판도 있다.

참조

[1]

harv

[2]

서적

Hans Sachs' ausgewählte poetische Werke

https://www.projekt-[...]

Philipp Reclam jun.

[3]

웹사이트

A Communication to my Friends

http://users.belgaco[...]

2018-05-19

[4]

문서

Schopenhauer's aesthetics

[5]

웹사이트

Opera and Drama

http://users.belgaco[...]

2018-05-19

[6]

문서

Richard Sternfeld, preface to the complete vocal and orchestral score, Dover Publications, 1976

[7]

문서

source?

[8]

서적

Richard Wagner: his life, his work, his Century

William Collins

[9]

학술지

Constructing Nuremberg: Typological and Proleptic Communities in ''Die Meistersinger''

1992-Summer

[10]

문서

NDB|22|330|332|Sachs, Hans|Johannes Rettelbach|118604597

[11]

웹사이트

"Die Meistersinger': Performance History"

http://opera.stanfor[...]

OperaGlass

2012-05-07

[12]

웹사이트

Wagner Operas – Productions – ''Die Meistersinger'', 1956 Bayreuth

http://www.wagnerope[...]

2018-05-19

[13]

서적

The Wagners: The Dramas of a Musical Dynasty

Phoenix

[14]

서적

The Wagner Compendium: A Guide to Wagner's Life and Music

Thames and Hudson, London

[15]

학술지

Wagner Washes Whiter

1996-12

[16]

뉴스

"Wagner's Anti-Semitism"

http://www.nybooks.c[...]

The New York Review of Books

[17]

학술지

Wagner, Anti-Semitism, and Mr. Rose: Merkwürd'ger Fall!

1993-Spring

[18]

학술지

The Wagner Problem in the History of German antisemitism.

1995-Summer

[19]

학술지

"The Bedeviled Beckmesser: Another Look at Anti-Semitic Stereotypes in Die Meistersinger von Nürnberg"

1999-02

[20]

뉴스

Hallo, Herr Hitler!

http://www.zeit.de/2[...]

Die Zeit

2009-08-13

[21]

서적

The Wagners: The Dramas of a Musical Dynasty

Phoenix

[22]

서적

Wagnerspectrum: Schwerpunkt Wagner und das Komische

Königshausen & Neumann

[23]

문서

Australian Opera, 1990, conducted by Sir Charles Mackerras, manufactured by Public Media Homevision.{{full citation needed|date=January 2021}} Also in John Dew (director)|John Dew's production at Darmstadt (2008) and Gothenburg (2010).{{full citation needed|date=January 2021}}

[24]

웹사이트

Wagner's Meistersinger: Performance, History, Representation

https://books.google[...]

University Rochester Press

2018-05-19

[25]

서적

新グローヴ オペラ事典

[26]

서적

新グローヴ オペラ事典

[27]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[28]

서적

新グローヴ オペラ事典

[29]

문서

高辻

[30]

서적

新グローヴ オペラ事典

[31]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[32]

문서

三宅・池上

[33]

문서

三宅・池上

[34]

문서

三宅・池上

[35]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[36]

서적

ワーグナー事典

[37]

서적

三宅・池上

[38]

서적

三宅・池上

[39]

서적

三宅・池上

[40]

서적

三宅・池上

[41]

서적

三宅・池上

[42]

서적

三宅・池上

[43]

서적

新グローヴ オペラ事典

[44]

서적

三宅・池上

[45]

서적

三宅・池上

[46]

서적

三宅・池上

[47]

서적

三宅・池上

[48]

서적

ワーグナー事典

[49]

서적

ワーグナー事典

[50]

서적

三宅・池上

[51]

서적

ワーグナー事典

[52]

서적

三宅・池上

[53]

서적

三宅・池上

[54]

서적

三宅・池上

[55]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[56]

서적

三宅・池上

[57]

서적

三宅・池上

[58]

서적

三宅・池上

[59]

서적

三宅・池上

[60]

서적

名作オペラブックス23

[61]

서적

名作オペラブックス23

[62]

서적

新グローヴ オペラ事典

[63]

웹사이트

公演情報 - 第10回東京芸術祭主催公演 都民劇場音楽サークル第93回定期《ニュルンベルクの名歌手》

http://opera.tosei-s[...]

[64]

서적

三宅・池上

[65]

서적

三宅・池上

[66]

서적

ワーグナー事典

[67]

서적

三宅・池上

[68]

서적

ワーグナー事典

[69]

서적

三宅・池上

[70]

서적

ワーグナー事典

[71]

서적

三宅・池上

[72]

서적

三宅・池上

[73]

서적

三宅・池上

[74]

서적

高辻

[75]

서적

ワーグナー事典

[76]

서적

三宅・池上

[77]

서적

三宅・池上

[78]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[79]

서적

三宅・池上

[80]

서적

三宅・池上

[81]

서적

三宅・池上

[82]

서적

名作オペラブックス23

[83]

서적

三宅・池上

[84]

서적

三宅・池上

[85]

서적

高辻

[86]

서적

三宅・池上

[87]

서적

三宅・池上

[88]

서적

高辻

[89]

서적

三宅・池上

[90]

서적

三宅・池上

[91]

서적

「狂気はすべて有害とは限らない」 三宅・池上

[92]

서적

三宅・池上

[93]

서적

三宅・池上

[94]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[95]

서적

三宅・池上

[96]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[97]

서적

ワーグナー事典

[98]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[99]

서적

新グローヴ オペラ事典

[100]

서적

ワーグナー事典

[101]

서적

鈴木

[102]

서적

三宅・池上

[103]

서적

三宅・池上

[104]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[105]

서적

名作オペラブックス23

[106]

서적

三宅・池上

[107]

서적

三宅・池上

[108]

서적

三宅・池上

[109]

서적

三宅・池上

[110]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[111]

서적

高辻

[112]

서적

三宅・池上

[113]

서적

三宅・池上

[114]

서적

三宅・池上

[115]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[116]

서적

三宅・池上

[117]

서적

三宅・池上

[118]

서적

名作オペラブックス23

[119]

서적

三宅・池上

[120]

서적

三宅・池上

[121]

서적

三宅・池上

[122]

서적

三宅・池上

[123]

서적

三宅・池上

[124]

서적

三宅・池上

[125]

서적

三宅・池上

[126]

서적

名作オペラブックス23

[127]

서적

三宅・池上

[128]

서적

ワーグナー事典

[129]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[130]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[131]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[132]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[133]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[134]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[135]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[136]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[137]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[138]

서적

オペラ・キャラクター解説辞典

[139]

서적

名作オペラブックス23

[140]

서적

名作オペラブックス23

[141]

서적

名作オペラブックス23

[142]

서적

名作オペラブックス23

[143]

서적

名作オペラブックス23

[144]

서적

名作オペラブックス23

[145]

서적

名作オペラブックス23

[146]

간행물

カタリーナの政治的な『マイスタージンガー』―バイロイト報告2007

年刊ワーグナー・フォーラム2008

[147]

간행물

バイロイト報告2009

年刊ワーグナー・フォーラム2010

[148]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[149]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[150]

서적

名作オペラブックス23

[151]

서적

スタンダード・オペラ鑑賞ブック4

[152]

서적

名作オペラブックス23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com